Pincha en distintas partes del cuadro "P. Dehon y Sagrado Corazón" de "Goyo" y encontrarás una explicación actual de la espiritualidad dehoniana.

Si quieres una lectura continuada desplazate debajo del cuadro, o bien descárgate el documento en pdf.

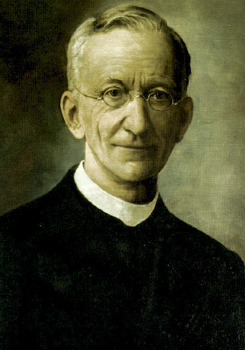

El autor

Gregorio Domínguez, Goyo, nació en 1960 en Fuentecén (Burgos). Estudió con los Hermanos Maristas. Licenciado en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid y becado por el Departamento de Paisaje de la misma facultad, su obra ha sido expuesta desde los años noventa en distintas Galerías de Arte de España y del extranjero. Parte de su obra está expuesta en el Museo del Ulster de Irlanda en Dublín. Ha recibido varios premios, entre ellos la Primera Medalla Salón de Otoño (Madrid) en 1994. Pero, sin duda, Goyo es popular por un número muy significativo de obras religiosas. Famosísimo es su Cristo de la barca. En su haber tiene varios retratos de Cristo y María así como de fundadores de Familias religiosas.

En cuanto a su pintura podemos decir que Goyo está dotado de un especial virtuosismo para los retratos. En este sentido, es heredero de la técnica de los renacentistas. Sin embargo, sus retratos son poderosos precisamente por la intensidad optimista que imprime en los rostros. Tiende a la idealización, no solo en su estilo, sino también en sus temas. La mirada busca siempre al espectador para transmitir a través de esa belleza ideal, esa otra belleza del alma. Sin duda, es un pintor que comunica una pasión por la vida y una amabilidad que trasciende lo meramente humano, incluso en sus pinturas no religiosas.

¿Por qué un cuadro así?

Cuando se concibió la propuesta de pedir a un artista que realizara un retrato del P. Dehon enseguida surgió también la idea de realizar un Sagrado Corazón distinto a la iconografía tradicional. Esta nueva imagen de Cristo podría servir para identificar a la Congregación y, sobre todo, para simbolizar los aspectos típicos de nuestra espiritualidad.Al final se decidió incluir los dos motivos en el mismo cuadro. Personalmente creo que el resultado ha sido más que satisfactorio. El cuadro de Goyo es hermoso, moderno, cercano y está realizado con un lenguaje bastante directo. Sin embargo, no han sido pocos los que han manifestado alguna perplejidad en cuanto al contenido y a la forma. En línea general, el cuadro ha creado desconcierto en dos aspectos: a) Resulta chocante ver representado al P. Dehon de esta manera. Algunos han manifestado que el retrato no se parece enteramente a la imagen real del P. Dehon. En este sentido hay que decir que es verdad que el retrato no es una reproducción literal de una fotografía conservada del P. Dehon. Tampoco queríamos que lo fuera, no se ha pretendido nunca hacer otro retrato del Fundador, sino un retrato distinto, en el que su rostro se hiciese cercano al hombre de hoy, y en el cual se trasparentase más su identidad moral y psicológica, que sus rasgos físicos. Creo que esto se ha conseguido, entre otras cosas, por la elogiable capacidad que el autor tiene para idealizar los personajes de sus cuadros. Por eso sugerimos al que mira el cuadro, que no busque parecidos con tal o cual foto, sino que se deje embargar por la mirada inteligente, despierta y tierna del retrato, o que se aventure a captar la bondad, simpatía y alegría vital que transmite su sonrisa. Son valores dehonianos, que pertenecieron a nuestro fundador, que nos pertenecen hoy a nosotros y que queremos dar a conocer a nuestros contemporáneos.b) Otras personas han mostrado su desconcierto ante la simbología del cuadro: el agua, el fuego, el destello, no son motivos iconográficos tradicionales. En este sentido también se ha querido crear una nueva estética y una nueva simbología, utilizando motivos de origen bíblico. El presente escrito pretende, en un primer instante, arrojar luz sobre los símbolos del cuadro, sobre todo los que están contenidos en la figura de Cristo. En un segundo lugar, hemos visto oportuno utilizar esta simbología para hacer una presentación de la espiritualidad dehoniana con un lenguaje nuevo, más adaptado a la sensibilidad actual. Para ello hemos intentado utilizar un lenguaje sencillo, provocador, narrativo, sin perder por ello contenido teológico.[arriba]

1. El retrato del P. Dehon

Llama la atención la capacidad de Goyo para representar la personalidad y las cualidades de los personajes de sus retratos. Al naturalismo casi fotográfico añade un cierto idealismo que suaviza las formas y el gesto para hacer atrayente, no solo el rostro, sino toda la personalidad del retratado. Por esta razón, no hay que buscar en sus pinturas una fiel trascripción de la realidad al cuadro, porque lo que está pintando no es solo un retrato, sino una expresión viva de lo que el personaje es, vive y siente. En este sentido, el retrato del P. Dehon puede sorprender, de hecho sorprende, por un cierto alejamiento formal de los retratos que estamos acostumbrados a ver. Sin embargo, esta desviación viene compensada con creces por la maestría con la que el autor ha reflejado su personalidad. Quizá no estemos viendo una imagen física totalmente fiel a los testimonios fotográficos, pero tenemos un auténtico espejo moral y psicológico del P. Dehon. Efectivamente, esa es otra de las virtudes de “Goyo”. No solo es un gran retratista psicológico, sino que su pincelada huye del academicismo, haciéndose, por momentos, descuidada y libre, de tal manera, que si uno observa, parece que el cuadro está sin terminar. Desde Velázquez y Rembrant, ésta es una manera muy personal de definir la realidad recreándola, dejando que el espectador complete con su imaginación lo que falta. Este aparente descuido, lejos de provocar la idea de imperfección, dota al cuadro de una tremenda expresividad. Combina a la perfección la pincelada minuciosa y descriptiva, con el trazo pastoso y libre, con lo cual da la idea de volumen sin perder la armonía de los colores y de las formas. Sus cuadros no son planos, ni mucho menos, aunque, en ocasiones huye de la profundidad y la perspectiva. Es precisamente esta combinación de expresividad (dada sobre todo por los trazos rápidos y libres) y la armonía (lograda por la suavidad de los contornos y la gradualidad cromática) la que hace que sus retratos se comuniquen con el espectador. Esa maestría se refleja sobre todo en la chispa que tienen las miradas tanto de la imagen de Cristo, como del P. Dehon. Son dignas de contemplación por lo que cuentan del mismo retratado.

El tratamiento de las dos figuras es deliberadamente desigual. El detallismo del rostro del P. Dehon frente a la rapidez, casi de boceto, de Cristo nos desvela cuál es la figura real y cuál la evocada. La misma composición del cuadro, un tanto forzada por la necesidad de compaginar dos miradas directas y en la misma postura, delata esa primacía comunicativa del rostro del fundador sobre el de Cristo. No obstante, esta primacía es más estética que intencional. Resultaría un tanto infantil representar, como se ha hecho desde la Edad Media hasta el siglo pasado, al donante significativamente más pequeño que las figuras divinas. Entre otras cosas, porque no es ése el sentido de este cuadro, en el que se quiere realzar la figura del testigo transparentando a su Señor y al que ofrece, como su experiencia de fe, al espectador.La luz es otro elemento a tener en cuenta. Una luz difusa abarca ambas figuras, matizándolas, envolviéndolas en un candor especial. Es una luz que apenas provoca sombras, las suficientes para dar volumen a las formas, y verosimilitud al gesto. Una luz amable y transparente que invita al diálogo entre el espectador y el retrato. El fondo neutro con manchas de colores fuertes acentúa esa transparencia de la luz y le quita profundidad al cuadro haciendo que las figuras se sitúen más en el mundo real del espectador que en su propio mundo.

Definitivamente, el cuadro del P. Dehon no está hecho simplemente para ser mirado sino para dejarnos mirar por él. Todos los elementos descritos invitan a la relación, al intercambio de miradas.

Lo que sigue en estos folios no es un resumen de nuestra espiritualidad, aunque está inmerso en ella, sino una crónica de un encuentro, de una mutua contemplación entre el cuadro y un espectador con alma dehoniana. Por eso, más que un resumen o un artículo sobre la espiritualidad dehoniana, es una invitación a hacer un viaje por el cuadro de Goyo, un viaje que solo se puede hacer con el corazón, la propia experiencia de fe, y ¿por qué no?, un poco de imaginación.

[arriba]

2. La humanidad de Cristo

Sin duda, lo primero que llama la atención de la figura de Cristo es su humanidad. Una humanidad absolutamente contemporánea, no solo en el tratamiento estético y técnico de la imagen, sino en la contundencia y modernidad del rostro. Y, sin embargo, a pesar de ser un rostro tan humano, tan real y tan moderno, no nos parece estar mirando una cara que nos podamos encontrar en la calle. Es extraño, porque no hay signo alguno que nos verifique, a modo de nimbo, que ese personaje es divino. Dentro de su realismo, el autor ha sabido darle el idealismo suficiente como para situar delante de nosotros un personaje absolutamente trascendente.

La humanidad de Cristo para un dehoniano es central. En ella descubre el P. Dehon la puerta de acceso al Misterio del amor de Dios, un amor concentrado simbólicamente en el Corazón abierto del Salvador. Por eso al P. Dehon le gustaba practicar un método de oración que se llama la recordatio mysteriorum (recuerdo de los misterios). Se trata de tener presente a lo largo del día cuatro momentos claves de la vida de Jesús: nacimiento, vida oculta en Nazaret, Getsemaní y la muerte en cruz. A través del contacto con la humanidad de Jesús, el dehoniano busca conocer los sentimientos de Dios, cómo funciona ese Corazón que nos ha amado tanto. En la humanidad de Cristo el hombre de hoy se puede identificar con el Dios cercano a nuestras cosas, que se hace compañero de la vida cotidiana y le da una nueva dimensión. La pregunta clave que traspasa toda nuestra búsqueda de Dios a partir de la humanidad de Jesús puede ser ésta: ¿quién es este Dios que acompaña mi vida?, ¿qué sentimientos le mueven a todo un Dios a perdonar a la pecadora?, ¿cómo late un corazón que se acerca a enfermos y oprimidos y les cura?, ¿qué siente un corazón así por mí cuando lloro o me río, me siento confuso o pierdo, gano o triunfo…?

a) Los ojos

Observemos detenidamente los ojos del Cristo de Goyo. Se trata de una mirada directa, penetrante y, a la vez, dulce, transparente. Es tan intensa que si aguantas los ojos más de cinco segundos en ellos no te deja indiferente. No es la mirada apasionada de un enamorado adolescente, es más bien la mirada del amor que se ha acostumbrado a esperar pacientemente. Si tapamos el ojo derecho, observaremos cómo el izquierdo está ligeramente más abierto y recibe más luz. Su mirada es directa, limpia y provocadora. Tapemos ahora el ojo izquierdo y observemos cómo el párpado cae ligeramente sobre ojo provocando una expresión de infinita ternura. Lucidez y ternura: las dos características de la misericordia (miseria-corazón), ese sentimiento divino que le provocamos los hombres.

Y esa es precisamente la provocación de este Cristo que nos invita a entrar en relación directa e íntima con su mirada. Aceptar el reto de mirarle y aceptar ser mirado. Contemplar cómo me mira el amor: esta es la oración típicamente dehoniana.b) La boca

Con los labios levemente entreabiertos parece que se dirige con suavidad al espectador para decirte algo, ¿o acaba de hacerlo? La expresión no es crispada sino tranquila, como quien habla con la voz queda, la voz de la intimidad.

Es el espectador el que tiene que discernir si lo que sale de los labios de Cristo es una llamada nueva que está a punto de ser pronunciada o una Palabra antigua que resuena.

Y es que de la contemplación de la humanidad no se puede salir indiferente, el amor no puede ser recibido pasivamente. Del amor surge el seguimiento, porque el amor es siempre un éxodo, un salir de sí mismo para ir al otro. Si la mirada era directa y sugerente, la boca de Cristo está hablando directamente al corazón de quien se acerca: escuchar lo que dice es la clave de toda espiritualidad cristiana. Por eso, el dehoniano debe ser una persona constantemente a la escucha de esta Palabra, Palabra que suena siempre nueva en sus labios como una constante provocación (cf. CST 77).

[arriba]

3. El Corazón abierto del Salvador

La imagen del Sagrado Corazón que “Goyo” nos presenta rompe con todos los convencionalismos tradicionales sobre este motivo iconográfico. Sin embargo, no carece de una amplia gama de significaciones. Se ha evitado la representación tradicional del Corazón para no caer en una interpretación demasiado literal, a la que es muy proclive la mentalidad actual. En cambio, se sugiere una amplia variedad de matices representando el corazón como un destello de luz. De tal manera que, en un solo símbolo, se ha unido por un lado, la cristología del Corazón traspasado, culmen de una teología típicamente kenótica que pone de manifiesto el abajamiento y solidaridad de Dios en la cruz; y por otro, la cristología gloriosa joánica, que nos presenta a Cristo como “Logos” y como “Luz” y que subraya la personalidad del resucitado.

El P. Dehon también sabe ver estas dos facetas del misterio Pascual. La dinámica de la cruz, viene sintetizada maravillosamente en su teología del Corazón de Jesús y de la Reparación. Mientras que las consecuencias gozosas de la resurreción el P. Dehon las ve resumidas en el sacramento de la Eucaristía.

3.1 El rasgón de la túnica

"El Costado abierto y el Corazón traspasado del Salvador son para el Padre Dehon la expresión más evocadora de un amor cuya presencia activa experimenta en su propia vida" (CST 2).

El Corazón de Cristo abierto por la lanza del soldado es el centro de toda la experiencia espiritual dehoniana. En esta imagen tremenda del Corazón que vierte hasta la última gota de su sangre se resume todo el misterio de la Cruz y con él todo el misterio del empeño divino de abajarse hasta lo más hondo de la condición humana: el sufrimiento y la muerte injusta.

Este aspecto dramático de la historia de la salvación, huyendo de una iconografía sangrienta y agresiva viene insinuado en el cuadro por el desgarro de la túnica que permite ver el pecho de Cristo. No es una abertura natural, está deliberadamente descentrada, como un rasgón del cuello de la túnica. Es este desgarro el que completa el símbolo del destello para dar cuenta del doble movimiento del mismo misterio pascual: muerte y resurrección, abajamiento y exaltación.

El Corazón traspasado, desgarrado, abierto del Crucificado es uno de los símbolos evangélicos donde se concentra mayor significación teológica. Por una parte, es el colofón de la pasión humana de Cristo, como cierre y conclusión lógica de toda una vida solidaria, abandonada, descentrada de sí para los demás. En segundo lugar, la herida del Corazón, que amó tan profunda y humanamente y es tratado de una manera tan brutal, es una denuncia profética del mal y de la injusticia. Desde Dios, el Corazón abierto de su Hijo en la cruz nos da cuenta de lo que ya buscábamos con ansia cuando contemplábamos la humanidad de Cristo: los sentimientos de Dios. Solo que aquí, esos sentimientos adquieren tal intensidad, tal fuerza, que son inabarcables en sí mismos. El Corazón de Cristo es la expresión más plástica del amor de Dios por el hombre que llega al extremo de dejarse herir, y aún muerto, entregar la última gota de su sangre.

En palabras del P. Dehon: “Y en el evangelio, el evangelio del Verbo hecho carne nuestra, todo nos habla de amor... Al hacerse hombre, el Hijo de Dios no ha podido cesar de ser todo amor, porque habría cesado de ser Dios. Su Corazón encierra todo su amor”.Tan solo esta experiencia debería estremecer a quien la contempla. La pregunta clave aquí es: ¿quién es este Dios que ama de esta manera? Pregunta que no tiene por respuesta más que el dejarse inundar por el misterio infinito de un amor inabarcable e incomprensible. Esa pregunta trae de la mano otra no menos radical: ¿quién soy yo para que Dios me ame así? Tampoco tiene respuesta formal esta pregunta, salvo el sentimiento cierto y perdurable de que nuestro yo ha sido librado repentinamente de todas nuestras inquietudes. En otras palabras: se trata de la certeza de que hemos sido salvados portentosamente.

3.2 La reparación

Sin embargo, el P. Dehon no agota su experiencia espiritual en la contemplación del amor inconmensurable de Dios simbolizado en el Corazón. Va más allá. La muerte de Cristo no es un gesto espontáneo de Dios, sino la consecuencia de una postura frente al mal. La causa de la muerte del inocente es siempre el mal. Y el mal es una opción personal del hombre frente al amor gratuito de Dios. El mal se origina cuando el hombre elige no amar ni dejarse amar por el que es la fuente del amor. Las guerras, la injusticia, la opresión nacen en el corazón del hombre cuando éste rechaza recibir el amor que Dios le ofrece.

Por eso, el desgarro de la túnica, el Corazón traspasado simboliza también la solidaridad de Dios con todos los inocentes, con todas las víctimas de la violencia y de la injusticia. Dios nos ama con todas las consecuencias, hasta el punto de sufrir él mismo el rechazo y los efectos más brutales del egoísmo humano.

La reconciliación personal

Por eso, en la cruz no solo se pone de manifiesto el amor de Dios, sino también la obra de la reparación: la reconciliación definitiva del hombre consigo mismo, con la sociedad, con Dios y con la creación. Porque Cristo en la cruz ha asumido a todos los que se sienten heridos, despreciados, apartados del amor, estropeados, inhabilitados para ser felices, para amar y ser amados. Cristo ha sufrido el mismo destino que ellos. Nos reconcilia con nosotros mismos, porque muchas veces estamos divididos y contrariados, no encontramos nuestra verdadera identidad y eso nos hace personas disfuncionales, desorientadas en cuanto al fin de nuestra propia vida. Solo el amor incondicional nos devuelve nuestra identidad; sólo un amor como el del Corazón de Cristo nos puede hacer caer en la cuenta de que, si somos amados de esta manera, quiere decir que merecemos la pena. Más aún, quiere decir que nuestra identidad es, precisamente, que somos amados como nadie puede amarnos jamás; y, por si fuera poco, ese amor es irremediable: nadie puede apartarnos del amor de Dios (Cfr. Rm 8, 31-39).San Pablo lo enuncia de una manera espléndida: “Cristo ha muerto por todos, para que los que viven, no vivan ya para ellos, sino para el que ha muerto y resucitado por ellos […]. De modo que si alguien vive en Cristo, es una nueva criatura; lo viejo ha pasado y ha aparecido lo nuevo. Todo viene de Dios que nos ha reconciliado consigo mismo por medio de Cristo y nos ha confiado el ministerio de la reconciliación. Porque era Dios el que reconciliaba consigo al mundo en Cristo, sin tener en cuenta los pecados de los hombres, y el que nos hacía depositarios del mensaje de la reconciliación. Somos, pues, embajadores de Cristo, y es como si Dios mismo os exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os suplicamos que os dejéis reconciliar con Dios. A quien no cometió pecado Dios lo hizo por nosotros reo del pecado, para que, por medio de él, nosotros nos transformemos en salvación de Dios (2 Cor 5, 15-21).

Esta es la primera parte de la reparación, es decir, la reconciliación que se opera dentro de nosotros cuando conocemos que ese Corazón abierto ha dado hasta su última gota de sangre por mí. Ser sensibles al pecado personal, a lo destructivo que puede ser en nosotros el egoísmo, dejarse convertir por el amor recibido y nunca merecido, y responder amando a quien nos ama, a eso llamamos reparación. O en otras palabras mejor dichas por las Constituciones de la Congregación SCJ: dice así: "Nosotros entendemos la reparación como la acogida del Espíritu (Cf. 1 Tes 4,8), como la respuesta al amor de Cristo por nosotros, como la comunión en su amor al Padre y la cooperación en su obra redentora en el corazón del mundo” (CST 30).

3.3 La misión de la reconciliación

La reparación no se queda solo en lo personal. El P. Dehon la concibió como un auténtico plan de análisis social y de intervención apostólica. La reparación es también nuestra misión, una misión heredada del Gran Reparador que es Cristo. Dice el número 4 de nuestras constituciones: "El P. Dehon es muy sensible al pecado especialmente al de las almas consagradas que debilita la Iglesia. Conoce los males de la sociedad, cuyas causas ha estudiado atentamente, tanto a nivel humano como pastoral y social. Pero ve como causa más profunda de esta miseria humana el rechazo del amor de Cristo. Cautivado por este amor de Cristo no correspondido, quiere responder a él con una unión íntima al Corazón de Cristo y con la instauración de su Reino en las almas y en la sociedad".

El mal es un problema que nos supera y, a veces nos solivianta. No puede ser reducido a una explicación socioeconómica, no es simplemente una falta de distribución de la riqueza. El P. Dehon supo ver que, debajo de toda injusticia, hay corazones humanos que toman decisiones equivocadas. El mal no es solo un problema estructural, sino sobre todo existencial y religioso. Son el egoísmo y el afán del hombre por convertirse en Dios, las causas profundas del mal. En otras palabras, el mal se engendra en cada corazón que rechaza el amor como fin y fundamento de la propia vida. Dios nos ha creado para amar, el amor es nuestro principio y fundamento. Hemos sido amados desde el primer instante, y nuestra vida no funciona fuera del ámbito del amor. Cuando rechazamos este plan del amor de Dios hacia todos nosotros, la espiral del pecado, de la injusticia y de la violencia, se origina en nosotros y se añade al mal que otros muchos hombres libremente eligen. Este rechazo se generaliza y se convierte en cultura, en ideología, se transmite a través de los medios de comunicación, del sistema educativo, de los valores sociales flotantes, y va configurando las actitudes fundamentales de todo un grupo humano e incluso de todo un planeta. En este sentido, la interpretación que hace el P. Dehon coincide con la ya famosa idea que el Papa Juan Pablo II expresó en su encíclica Sollicitudo Rei Socialis, y que reitera hoy mismo, en este mismo día en que escribo, en sus catequesis de los miércoles: “Es un hecho incontrovertible que la interdependencia de los sistemas sociales, económicos y políticos crea en el mundo actual múltiples estructuras de pecado (cf. Sollicitudo rei socialis, 36; Catecismo de la Iglesia católica, n. 1869). Existe una tremenda fuerza de atracción del mal que lleva a considerar como «normales» e «inevitables» muchas actitudes. El mal aumenta y presiona, con efectos devastadores, las conciencias, que quedan desorientadas y ni siquiera son capaces de discernir. Asimismo, al pensar en las estructuras de pecado que frenan el desarrollo de los pueblos menos favorecidos desde el punto de vista económico y político (cf. Sollicitudo rei socialis, 37), se siente la tentación de rendirse frente a un mal moral que parece inevitable. Muchas personas se sienten impotentes y desconcertadas frente a una situación que las supera y a la que no ven camino de salida. Pero el anuncio de la victoria de Cristo sobre el mal nos da la certeza de que incluso las estructuras más consolidadas por el mal pueden ser vencidas y sustituidas por «estructuras de bien» (cf. ib., 39)” .

Por eso, la reparación acaba siendo una misión que se empeña en transformar estas estructuras de pecado en su raíz, tanto a nivel intrapersonal como social, a nivel eclesial y a nivel universal. Pero no es concebido como el esfuerzo titánico de eliminar el mal en el mundo, desactivando todos los mecanismos estructurales que hunden en la injusticia no solo a las personas sino a los pueblos. El esfuerzo sería loable. Una vida entregada a ello, meritoria. Pero, a todo trance, se nos presenta como una labor tan colosalmente abrumadora, que más que entusiasmo produce impotencia y desencanto. ¿Qué puedo hacer yo ante tanto mal? Es la pregunta que a muchos bienintencionados paraliza.La obra de la reconciliación, en cambio, tiene que ver más con las actitudes personales, con el modo de ser y de tratar a las personas, y con el coraje de estar allá donde hay algo que reconciliar, sin arrogarse pretenciosamente la capacidad de resolver los problemas por nuestras propias fuerzas. Estamos llamados a ser profetas del amor y servidores de la reconciliación, pero sin exigir que ese amor y ese servicio sean tan eficaces como nosotros deseamos. Lo único que podemos pretender es que sean auténticos.

Nuestra misión es estar presente allá donde hay fractura, donde hay división, donde las heridas no dejan ser a las personas y a los grupos ellos mismos. No se trata de arreglar la vida de nadie, sino de garantizar con nuestra acogida y cordialidad, una presencia humana y cristiana que no se rige por los criterios del egoísmo, sino del abajamiento y de la ternura. “Nuestro amor, que nos hace participar en la obra de la reconciliación, que anima todo lo que somos, todo lo que hacemos y sufrimos por servir al Evangelio, sana a la humanidad, la reúne como Cuerpo de Cristo, y la consagra para la Gloria y el Gozo de Dios” (CST. 25).

Los campos de misión y de apostolado de los dehonianos (sean religiosos o laicos) son muy amplios y variados. Lo dehoniano no lo define la obra que haces sino el cómo lo haces. Por eso, el espíritu de oblación y de amor, para el P. Dehon, son ya un servicio a la Iglesia, junto con la presencia entre los pequeños y los humildes, los obreros y los pobres. La misión reparadora sería definida como el empeño por llevar a los que sufren el rechazo y la injusticia nuestra presencia reconciliadora. Por eso, creemos que la actitud fundamental del dehoniano es la oblación, pues trata de imitar la actitud fundamental del propio Cristo. Pero de esto hablaremos más adelante.

4. El reflejo de su gloria: La Eucaristía y la Adoración

Cristo es la luz del mundo. La Palabra es la luz, es la vida verdadera. La luz resplandece en las tinieblas aunque los hombres no la recibieron (Jn 1). El prólogo del Evangelio de Juan nos marca, ya desde el inicio, cuál es el final y el sentido total de la aventura del Dios hecho hombre, del inocente muerto en la cruz. No hay muerte sin resurrección, porque el Padre ha exaltado a Aquél que se humilló hasta dar su vida en la cruz. La muerte ha sido vencida y el destino del hombre no puede acabar en ella. Todo lo demás es relativo, el amor ha vencido de una manera contundente: ¿quién nos puede apartar del amor de Cristo? Con la muerte ha desaparecido el miedo y con el miedo la ansiedad y, sin la ansiedad que nos angustia, vivir el presente es un pequeño éxtasis desde la fe.

El Corazón de Cristo no solo simboliza el aspecto dramático de la salvación. La sangre y el agua que testimonio el evangelista Juan en el capítulo 19 han sido interpretados en la tradición como la entrega del Espíritu y la fundación de la Iglesia en el Bautismo y la Eucaristía. Del Corazón de Cristo estalla, como un grito de triunfo, la realidad luminosa de la Redención. Por eso podemos decir que del Corazón abierto del Salvador nace el hombre nuevo para una sociedad nueva: la Iglesia, cuya máxima realización se da en la eucaristía, banquete fraterno y actualización del sacrificio pascual.

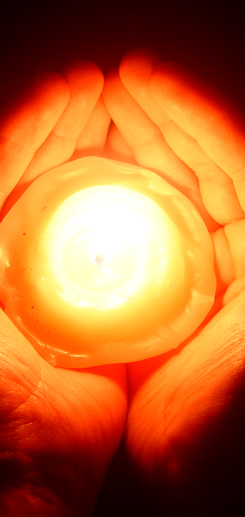

Y eso es lo que se ha querido simbolizar en el cuadro con el destello en el pecho de Cristo: la resurrección de Jesús que celebramos en la Eucaristía y la contemplamos en la Adoración eucarística. La Iglesia y nuestra misma vocación de creyentes está fundamentada en el poder de Dios que actúa en la historia salvando al inocente y llenando de fuerza y esperanza nuestros titubeantes corazones. En la Eucaristía se vuelve a repetir simbólicamente todo el misterio de la muerte y resurrección de Cristo, de tal manera, que nosotros somos involucrados enteramente en esta dinámica de muerte y de resurrección. Así, cuando comemos el pan y bebemos el vino participamos en la misma vida de Dios que nos plenifica y nos hace hermanos.

El “Sint unum” (“que sean uno” Jn 17,21), la unidad que deseábamos conseguir con nuestro esfuerzo y compromiso para llevar la reconciliación al mundo, resulta que es un don y que se nos da ya, parcial pero realmente, en la Eucaristía. Nuestros esfuerzos no pueden conseguirla, sino simplemente recibirla. Las brechas afectivas y morales de nuestra vida, de nuestra comunidad o grupo e, incluso de nuestra sociedad, vienen reparadas cuando compartimos el Cuerpo partido y repartido de Cristo. Es él el que pasa por alto nuestras culpas y traiciones, pasa por alto nuestras relaciones viciadas, y pasa, finalmente, por alto, nuestras injusticias estructurales, para invitarnos a la misma mesa, sin diferencias sociales, sin méritos acumulados, sin protocolos ni dignidades.

En este sentido se entiende como la Eucaristía es el centro de nuestra vida religiosa y cristiana, y es también la expresión de nuestra actitud fundamental en la vida, de manera que toda la vida viene a ser una misa perpetua.

Para ir afianzando esta actitud en nosotros, gustamos de contemplar la Eucaristía en la Adoración diaria. El destello que nace del pecho de Cristo en el cuadro quiere evocar una custodia ofrecida al espectador, como si en ese mismo instante, de sus labios entreabiertos se volviesen a sentir aquellas palabras: “Este es mi cuerpo, tomad y comed”. Es más, parece como si además nos dijera: tú también puedes convertirte en eso que contemplas, tú también puedes ser pan que se parte y se reparte, vino que se derrama como sangre, para que otros tengan alegría.

Es en esta contemplación del misterio pascual, resumido preciosamente en el sacramento eucarístico, donde encontramos el momento más íntimo de nuestra relación con Dios. “En la adoración, estrechamente unida a la celebración eucarística, nosotros meditamos sobre las riquezas de este misterio de nuestra fe, para que la carne y la sangre de Cristo, alimento de vida eterna, transformen profundamente nuestras vidas" (Cst.83).

5. El fuego y el agua

Quizá los dos elementos que más llaman la atención del cuadro sean el fuego y el agua que Cristo lleva en sus manos. Se trata de símbolos polivalentes, pues hacen referencia a muchas cosas, incluso dentro del ámbito de la teología y de la liturgia. Intentaremos sugerir algunas interpretaciones que nos ayuden a tener en cuenta aspectos de nuestro carisma que todavía no hemos tocado.

5.1 Dios es amor en movimiento

Si la figura de Cristo expresaba de una manera muy intensa su humanidad, el fuego y el agua vienen a completar simbólicamente el misterio trinitario de Dios. Solo cuando el cristiano se asoma a este misterio y se deja incluir en él, comprende la verdad fundamental de su origen, su identidad y su destino. Dejemos que el juego de los símbolos nos vaya introduciendo en este misterio tremendo del Dios que es amor en movimiento.El fuego y el agua tienen algo que decirnos sobre Dios como Padre y Espíritu.

El Padre

El fuego “en la Biblia, es signo de la manifestación de Dios; a Moisés, como una llama que ardía en medio de una zarza (Ex 3,2-3); al pueblo de Israel en el desierto, como una columna de fuego (Ex 13,21); en el monte Sinaí como fuego envuelto en humo (Ex 19,18); y en Pentecostés, como lenguas de fuego (Hch 2,3) […] La imagen del fuego se utiliza también para compararla con la fuerza del amor” . Por eso, en el cuadro de Goyo, el fuego representa a Dios como presencia, como interlocutor del hombre. Representa al Dios que ha ido revelándose en la historia como Creador, Providente, Liberador, Inspirador. El fuego representa a Dios Padre, la primera persona de la Trinidad. El Dios eterno y absoluto que tiene rostro de Padre, que se hace presente de una manera luminosa y caliente, como caliente es el abrazo del padre al hijo pródigo o el regazo del pastor que va en busca de la oveja perdida.

El Espíritu

El fuego y el agua, junto al viento impetuoso, son los símbolos tradicionales de la presencia o llegada del Espíritu de Dios. En Pentecostés (Hch 2,3), el Espíritu se posa sobre las cabezas de los apóstoles como lenguas de fuego. En el bautismo de Jesús el Espíritu de Dios descendió sobre él, confirmando su misión. Desde entonces la Iglesia cree que, en el agua del bautismo, el Espíritu se instala en el creyente haciendo de él una nueva criatura.

El juego de la Trinidad

Hemos visto que el centro de la espiritualidad dehoniana era la contemplación de la humanidad de Cristo. Pero esta contemplación tenía como fin adentrarse en los sentimientos de su Corazón, del Corazón de Dios. No tendría sentido esto si no diera acceso al misterio de la propia identidad de Dios, o sea, de la Trinidad.

De esta manera, el fuego y el agua cierran el círculo que habíamos abierto con el Corazón de Cristo. Dios es Trinidad, pero ¿qué quiere decirnos esto?

1. Dios se nos ha revelado como un Dios Creador, que ama lo que crea hasta el punto de comprometerse con el devenir de su creación. Por eso, crea al hombre, pero no lo abandona a su suerte, sino que le hace una promesa (Abraham: Gn 12ss), y está dispuesto a liberar a su pueblo para que esa promesa se cumpla (salida de Egipto: Ex 1,1 - 15,21). En todo este proceso no deja solo al hombre, lo acompaña por medio de enviados (Jueces, Reyes, Sacerdotes, Profetas), para que lo vayan conduciendo hacia la comprensión, progresivamente más intensa, de su locura de amor por los hombres.

Este proceso de autodesvelamiento de su proyecto amoroso sobre el hombre, llega a un momento cumbre. El hombre no entiende por dónde va Dios, es más, continuamente rechaza su ofrecimiento de salvación. Por fin, Dios decide jugárselo todo a una sola carta: quiere mostrar de una vez hasta dónde está dispuesto a llegar en su amor y envía a su Hijo. Esta es la obra del Padre.

2. El Hijo, Cristo, vive entre nosotros y su obra ya la hemos analizado más arriba cuando hemos hablado de su Corazón y de la obra de la reparación.

Sin embargo, la historia de Cristo quedaría en una simple anécdota, es un buen cuento del pasado para contar a los niños si, después de la resurrección el hubiera regresado al cielo y nos hubiera dejado solos. Pero no fue así, nos comunicó su Espíritu.

3. El Espíritu, tercera persona de la Trinidad, es esa presencia de Dios que envuelve todo de un halo de misterio. El Espíritu es la fuerza de Dios en nosotros y en el mundo. Es una presencia inmaterial pero verdadera que actúa de manera eficaz y misteriosa. Es el que da vida, el que nos llena de alegría cuando nos abrimos a él, es el que ora en nosotros, el que nos transforma, el que convierte nuestros símbolos (agua, pan y vino, aceite, vestiduras, palabras y gestos) en sacramentos: lugares de encuentro con Dios. El Espíritu es el que nos da la gracia para que nosotros podamos llegar donde no podemos por nuestras propias fuerzas debilitadas por el peso del pecado y nuestros fracasos.

Puede parecernos un capricho especulativo, una complicación intrascendente, el definir a Dios así. Sin embargo, hablar de Dios como Trinidad esconde más misterios.

4. Las tres personas de la Trinidad lo que nos hacen entender es que Dios se nos ha ido mostrando poco a poco, según hemos ido necesitándolo. Las tres personas de la Trinidad son tres formas de presencia de Dios en nosotros: como Trascendencia, como compañero solidario de nuestras vicisitudes y como presencia constante y eficaz en nuestra historia. Y esas tres presencias tienen una nota en común: el amor. El amor es lo que les da coherencia, es decir, la única razón que mueve a las tres personas a comunicarse con el hombre es, precisamente, el amor.

Por eso, la mejor definición de Dios es la de la primera Carta de Juan: Dios es amor (1Jn 4, 8). Dios es amor en expansión, amor explosivo, centrífugo, amor que se reparte constantemente. Por eso no podemos definir a Dios como un monarca sentado en su trono. En esto se distingue de todos los demás dioses de las otras religiones. Dios no es un juez estático que gobierna el universo a distancia, sino un Dios trinitario en el que el amor es comunión. Creemos en un solo Dios, pero que es comunidad. El amor de uno solo, sin objeto, sin persona amada, es egoísmo. El amor entre dos hace salir del egoísmo personal, pero puede caer en el círculo cerrado de la autocontemplación y del amor interesado: yo te doy para que tú me des. Es el típico amor adolescente en el que el mundo se reduce al estrecho margen de la propia pareja. El amor de Dios tiene que ser trinitario, tiene que darse entre tres, pues es la mejor manera de definir la verdadera intimidad de Dios: el amor oblativo, expansivo, generoso hasta el límite. La mejor definición de Dios, en realidad, no es la de Dios amor, sino el Dios amor-que-se-da. El sentido más profundo de Dios como Trinidad es éste: Dios es una comunidad en el amor. El Padre está continuamente entregándose al Hijo: es el amor del Padre el que lo resucita. El Hijo ya ha demostrado con creces lo que es capaz de hacer por el Padre. El Espíritu es la fuerza imparable y transformadora que nace de esa relación.

¿Juegas?

Este es el gran juego del amor de Dios. Difícil de entender, ¡sí!, ¡claro!; como el misterio de la primavera, el milagro de la crisálida o el misterio del propio enamoramiento. Y, sin embargo, por misterioso o difícil de entender, no deja de ser absolutamente verdadero.

No obstante, ¿qué tiene todo esto que ver con mi vida cotidiana?

Esa es la segunda parte del misterio. Dios es comunión de amor desbordante que está saliendo constantemente de sí y que atrae hacia sí, como un potentísimo imán, a todo lo creado. De tal manera, que el juego de Dios Trinidad no es una timba privada de amor recíproco, sino todo un movimiento universal que implica al mundo y a la historia. En otras palabras: nada existe que no lo haya engendrado el amor de Dios. Y no hay otro futuro para todo cuanto existe sino el amor de Dios. Por eso es importante descubrir que tú has sido engendrado en el amor y que tu futuro no es otro que el amor.La gran provocación que lanza sobre ti el misterio de la Trinidad no es solo reconocer su “juego” de amor recíproco, sino la invitación luminosa y particular que a ti te hace: ¿juegas?

La clave de la vida cristiana es entrar en esta dinámica del amor que sale de sí mismo hacia el otro. Y esto es tremendamente hermoso por las siguientes razones:

1º Todo está fundamentado en el amor y no en el azar. Podemos vivir con la confianza de que Alguien nos ama incondicionalmente y nadie puede arrebatarnos ese amor.

2º Ningún acto de amor se pierde, porque entra a engrosar la fuente inagotable de amor que surge de la entraña de la Trinidad.

3º Cuando uno descubre el amor de Dios, entiende el origen y la meta de sí mismo: estamos hechos para el amor. La meta de la vida, la única opción cabal que podemos hacer es la de incluirnos, zambullirnos en esta corriente, en este juego del amor-que-se-da. La preocupación por recibir amor pasa a un segundo plano y ya solo te interesa amar generosamente.

4º Aunque tú no lo sepas, aunque no te des cuenta, cada vez que amas te metes anónimamente en la corriente imparable del Amor Trinitario. Por eso tu amor nunca muere y nunca fracasa, porque entra dentro de un movimiento amoroso más grande que el tuyo propio.

5º Por lo mismo, cada vez que amas, es Dios el que ama en ti. Porque tu amor no lo has inventado tú, viene de una fuente que no te pertenece. Ese es el modo misterioso que Dios tiene de amar en concreto. Tú has sido elegido para amar. El amor de Dios se transmite a través de ti y de tu capacidad de entrega. Por eso el amor acaba siendo siempre una misión. ¿Recuerdas? “Sed profetas del amor y servidores de la reconciliación”.Pero ¿cómo lograr entrar en este “juego” amoroso de la Trinidad?

El fuego y el agua tienen algo más que contarnos.

5.2 La zarza ardiente

“Trashumando por el desierto, Moisés llegó al Horeb, el monte de Dios, y allí se le apareció un ángel del Señor, como una llama que ardía en medio de una zarza. Al fijarse vio que la zarza estaba ardiendo pero no se consumía. Entonces Moisés se dijo: «Voy a acercarme para contemplar esta maravillosa visión y ver por qué no se consume la zarza». Cuando el Señor vio que se acercaba para mirar, le llamó desde la zarza:

- ¡Moisés, Moisés!.

Él respondió:

- Aquí estoy.

Dios le dijo:

- No te acerques; quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es sagrado. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob.”

(Ex 3,1-6)

Dios es una presencia que invita a la relación. Orar es acceder voluntaria y alegremente a esta relación. La oración es el ámbito donde el amor entre Creador y criatura se hace consciente. Por eso para orar no son imprescindibles las palabras. Basta con tener capacidad de percibir desde lo más profundo de uno mismo esa presencia que arde y no quema, ese amor que envuelve todo lo que somos y nos recrea.

El fuego nos recuerda la necesidad y naturaleza de la oración personal y comunitaria, en orden a lo que el P. Dehon definió como una vida de unión al Corazón de Cristo.

Dicen las Constituciones SCJ: “Como discípulos del Padre Dehon, quisiéramos hacer de la unión a Cristo en su amor al Padre y a los hombres, el principio y el centro de nuestra vida. Meditamos con predilección estas palabras del Señor: «Permaneced en mi y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto en sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí» (Jn 15,4). Fieles a la escucha de la Palabra y al compartir del Pan, estamos invitados a descubrir cada vez más la Persona de Cristo y el misterio de su Corazón, y a anunciar su amor que excede todo conocimiento” .La oración personal, la escucha y meditación atenta de la Palabra de Dios cotidianamente, la celebración de la eucaristía, tienen un mismo fin: permanecer en el amor, arder en la misma llama de Dios, dejarse invadir por el amor de Cristo que excede todo conocimiento.

La vida de unión que el P. Dehon definía como uno de los fines de nuestro instituto, se puede definir como “vivir de amor”. Se trata del proceso por el cual uno se va configurando con aquel que le ama. La vida de amor es única respuesta coherente a un amor tan grande. Por eso necesita de una oración constante, diaria y afectiva. Una oración que trasciende los momentos dedicados a ella e invade el día de breves encuentros improvisados. La vida de unión no se puede reducir a practicar distintas devociones o frecuentar de vez en cuando oraciones preparadas o eucaristías. Se trata más bien de un estilo de vida que educa el deseo. Vivir deseando encontrarse con aquel que nos ama tanto.

Sólo mediante este deseo profundo de permanecer en el amor uno se va transformando. He aquí otro matiz simbólico del fuego. El fuego purifica y transforma de una manera irrevocable. Estamos llamados a ser transformados. La vida de unión a Dios nos mejora, nos hace más sutiles, más proclives a la ternura y a la esperanza. Poco a poco, la oración afectiva nos convierte en seres que ven el amor por todas partes. La unión con Cristo abre puertas inexploradas de nuestra personalidad, despierta nuestros sentidos, excita nuestra capacidad de bondad y acogida. A medida que transforma nuestro ser, nuestras obras van transformándose también .

5.3 Beber de las aguas de la salvación

El agua es un elemento de múltiples resonancias en la Biblia, puede significar el caos previo a la creación (Gn 1), pero también es sinónimo de vida que abre paso frente al desierto que es muerte. “El agua, en este aspecto positivo, simboliza bendición, salvación, vida eterna” . Este sentido de salvación recibida (Is 12,3) conecta con lo que acabamos de analizar en el apartado del fuego. Sin embargo, hay otro texto que hace referencia también al agua viva de la salvación y aporta un nuevo matiz. Se trata del encuentro de Jesús con la Samaritana en el capítulo 4 del evangelio de Juan. En este pasaje, Jesús se define a sí mismo como agua viva que quien la beba no tendrá ya más sed. Él es esa agua que la Samaritana ansiaba y que al final encuentra. Este encuentro, como tantos otros que nos narran los Evangelios, produce una ruptura existencial en la persona que le lleva a cambiar de mentalidad y de estilo de vida.

Este aspecto de ruptura, de cambio existencial, de vida nueva en Cristo es el que nos inspira este capítulo.El bautismo

Este cambio de identidad viene simbolizado en el bautismo. Por medio del agua el creyente adquiere una nueva identidad: ya no es fulano de tal, natural de donde sea; ante todo es alguien tremendamente amado. En otras palabras, en el agua del bautismo la persona queda marcada por una realidad indeleble que no depende de ella: empieza a ser hijo amado de Dios. Además de esta nueva identidad, el bautizado recibe una familia: la comunidad de aquellos que se han sentido amados hasta hacerse hijos, la Iglesia. El bautizado adquiere una nueva dignidad, pero no por pertenecer a un grupo determinado, sino por ser destinatario de un amor irreversible. De esta manera no puede salir ya de los sueños de Dios. Nadie puede apartarle de esta “sentencia de vida”. Haga lo que haga seguirá siendo un hijo amado, predilecto.La conversión

Al don recibido se impone la exigencia de ser coherente con la propia vida. Tradicionalmente conversión y bautismo estaban íntimamente unidos. Ha sido la práctica masiva del bautismo de niños durante siglos la que ha oscurecido esta relación.No basta bautizarse para sentirse salvado. La vida cotidiana nos demuestra lo inconstantes que somos a la hora de cumplir nuestros buenos deseos. El mal anida en nosotros con una fuerza que escapa continuamente a nuestro control. Nos instalamos en una autocomplacencia desde la cual nos hacemos el centro de nosotros mismos y de la historia. El miedo a perder aquello que deseamos conseguir nos hace luchar contra los demás como competidores agresivos que amenazan nuestra felicidad.

Es necesario encontrarse con Jesús, como la Samaritana, y sentir ese punto de ruptura en el que se asume la totalidad de la vida en un instante.

La vida cristiana es un constante disponerse a este encuentro liberador en el que el Espíritu nos despierta a la realidad de nuestro pecado y de nuestra mediocridad, relativizándolos. El Espíritu nos hace sentirnos amados, a pesar de nuestras miserias; es Él el que nos devuelve el futuro y la capacidad de reorientar nuestra vida según el fin para el que hemos sido creados, según la identidad de hijos que se nos dio en el bautismo. En una palabra: nos devuelve la libertad.

En este sentido, la conversión es un don, pero también una tarea, una vigilancia. La conversión es algo definitorio, pero no definitivo. La fragilidad humana volverá a ponernos en el trance de una nueva conversión. Nos marca. Define nuestra vida y la reorienta hacia Dios, pero no nos evita volver a caer en los mismos errores. Es mejor así, para que no nos olvidemos de que “llevamos este tesoro en vasijas de barro, para que aparezca claro que esta fuerza extraordinaria viene de Dios y no de nosotros” (2Cor 4,7).

Es cuestión de responder con nuestra vida a la identidad que se nos ha dado. En otras palabras, al amor se le responde con amor: “no existe más que un acto, al cual deben referirse todos los demás. Uno sólo es el motivo: amar porque Él ama” .

La vocación

Hemos sido regenerados en el agua y se nos ha concedido una nueva identidad: la dignidad de ser hijos. Pero ahí no acaba todo. Se nos ha dado también un destino de plenitud. Hemos entrado a formar parte de un sueño. Un sueño que tiene Dios sobre cada uno de los que ama. Un sueño que es el fin para el que hemos sido creados. Este fin es nuestra vocación. Descubrirla forma parte del proceso de la conversión y del seguimiento. El amor lo pide todo, porque lo da todo. Dios nos pide poner nuestra vida, que es un don suyo, a su disposición. Pero no se trata de renunciar ahora a lo que se nos ha dado, como si Dios quitara el caramelo al niño después de habérselo dado. Entregar la vida, ponerla a su disposición, es darle la oportunidad de que Él la dignifique, la plenifique, la lleve a la felicidad.

Entender la vida como vocación es seguir la corriente de la Trinidad, una corriente de continuo flujo de entrega, de desposesión, de vaciamiento, que acaba siendo compensado por la dinámica misma del amor.

6. La Oblación

Después de todo esto cabe preguntarse, ¿qué debo hacer?, ¿cómo debo vivir para ser coherente con todo lo que he recibido? ¿Cómo puedo responder al amor?

Vuelve a mirar el Cristo de Goyo. Observa la posición de sus manos. Está ofreciéndose al espectador, entregándose totalmente. En realidad, si leemos con atención el evangelio, esa fue la actitud fundamental de Jesús. Él no fue solo un rebelde, ni un reformador; no fue un predicador ni un milagrero. Lo que mejor define su vida es su entrega, su oblación. Jesús podía haber hecho carrera, haberse desarrollado como una personalidad importante de su tiempo. Pero no lo hizo. Puso su vida, su afectividad, sus sueños y su capacidad de trabajo al servicio de un plan superior: la voluntad de Dios. Lejos de malograr su vida llevando a cabo los planes de otro, nos demostró que éste es el único camino para la felicidad.

Pensemos un momento en qué basamos nosotros la felicidad: tener salud, conseguir un cierto estilo de vida, ser reconocido, hacer algo por los demás, tener prestigio,... Todo esto es tan efímero, que un golpe de la fortuna puede barrerlo todo y dejarnos sin felicidad ninguna. La felicidad, en cambio, no depende de ti, no es algo que tú puedas conseguir solo con tus propias fuerzas. Es un don. Un don que ya has recibido y que ahora tienes que elegir como forma de vida. Se trata de parecerse a Jesús, de vivir como vivió él. Y él vivió obediente, siempre pendiente de la voluntad del que le amaba tanto. La misma Carta a los Hebreos pone en su boca: “Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dice: ‘No has querido sacrificio ni ofrenda, pero me has dado un cuerpo; no has aceptado holocaustos ni sacrificios expiatorios. Entonces yo dije: Aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad” (Hb 10, 5-7).

En un mundo como el nuestro en el que la autorrealización y la capacidad para disponer de sí mismo se han absolutizado, esta forma de hablar puede ofender. Pero por eso no deja de ser verdad. Solo quien ha sentido el amor de una manera profunda es capaz de entenderlo. Cuando te sientes amado no quieres otra cosa sino realizar la voluntad del otro. No por obediencia ciega, sino por propia elección.

Por eso, la oblación la ofrenda de sí mismo, la decisión de estar pendiente de la voluntad de Dios, es la actitud típica del dehoniano. No puede haber otra reacción ante tanto amor. El creyente se siente tan desbordado por los regalos que Dios le hace, que se da cuenta de que no hay nada que no haya recibido. Y si todo lo ha recibido, nada depende de él. Y si nada depende de él, quiere decir que no tiene nada que perder, todo es gracia. Abandonarse en los brazos del que todo te lo ha dado no parece una actitud tan descabellada ¿no crees?

6.1 Elegir la voluntad de Dios

Abandonarse a Dios, significa buscar su voluntad en todo. Se trata de mirar la vida con los ojos de Dios, y no con los nuestros. Lo que a nuestro egoísmo le parece fracaso y renuncia, a Dios le puede parecer una oportunidad para hacerse grande en nuestra pobreza. Lo que aparentemente no tiene salida, es una provocación para el poder de Dios, que insiste en hacerse fuerte en nuestra debilidad. Mirar la vida con los ojos de Dios significa reconocerle a él como el verdadero centro de mi vida. Muchas de nuestras decisiones y proyectos con el tiempo se han revelado necios, vacíos y, a veces, descabellados. ¿Por qué tenemos miedo entonces a seguir los proyectos y sueños de Alguien que ya nos ha demostrado con creces que cumple sus promesas?

6.2 Aprender a discernir

Para saber el camino que Dios nos va marcando, hace falta estar atentos y aprender a interpretar el lenguaje con el que nos habla. Dios está continuamente comunicándose a través de lo que nos pasa. Meditando su Palabra y revisando nuestra vida cotidiana a la luz de ésta iremos descubriendo dónde Dios se va insinuando. Poco a poco, nos iremos dando cuenta que su voz es la voz de la libertad.

6.3 Aceptar los reveses de la vida

Vivir la oblación supone aceptar que la vida es finita y viene acompañada de enfermedad, sufrimiento y, por último, de muerte; realidades que, normalmente, se viven como una tragedia incomprensible. En vez de huirlas, Dios nos invita a vivirlas con serenidad. De estas experiencias, vividas con lucidez, salimos con un corazón purificado y con más capacidad para el amor.

Hay otros reveses en la vida que no dependen de su finitud, sino de la opción que hemos tomado. Optar por el amor nos lleva a enfrentarnos al mal. Habrá quien no sepa entenderlo o quien se sienta agredido por la autenticidad de una postura así. Sufrir el rechazo, la incomprensión y la injusticia, lejos de ser masoquismo, nos hace solidarios con los que sufren la injusticia diariamente y nos une a la propia pasión y muerte de Cristo. Optar por seguir su camino, supone asumir también su destino.

6.4 Solidaridad

La otra cara de la moneda de la oblación es la solidaridad. Abandonarse a la voluntad de Dios no solo es estar disponible para Dios, sino ponerse a disposición de los demás, sobre todo de los últimos. Por eso, no hay oblación sin solidaridad. Jesús fue un hombre constantemente a disposición de los demás. Esto no implica estar constantemente dando respuesta a los intereses y caprichos de los demás, sino ofrecer tu vida para que otros sientan el amor que tú has sentido.

La oblación nos lleva a optar por los pobres, por los últimos, por las víctimas. Dios los prefiere, su voluntad nunca está lejos de ellos. El pobre no necesita lo que nosotros podamos darle, sino nuestra persona.

6.5 Fraternidad

La oblación es la base de unas relaciones interpersonales sanas. Nuestras comunidades, familias y grupos deberían basarse en esta actitud de fondo. La fraternidad solo es posible a partir de la común disponibilidad de los unos hacia los otros. Una disponibilidad que nace del corazón que no tiene nada que ganar, perder ni defender.

Los que nos hemos comprometido a contemplar el Corazón de Cristo, debemos hacer nuestros sus sentimientos y ponerlos a prueba con los más cercanos. Del Corazón de Cristo debemos aprender sobre todo dos cosas:

La cordialidad

Es la capacidad de poner el corazón en el centro de nuestras relaciones, la habilidad para hacer sentirse al otro acogido, como en casa. La cordialidad desarrolla la empatía para comprender al otro en su totalidad como hijo de Dios y hermano nuestro. Para ello hay que aprender a escuchar y a amar al otro sin juzgarlo.

La misericordia

Hemos dicho arriba que es el modo que Dios tiene de amar. Se trata de medir al otro, no por sus méritos, no por lo bueno que puede ofrecernos; sino por sus errores, por ser, como nosotros, un sujeto amado a pesar de todo.

Desde esta óptica, nuestra vida fraterna, ya sea comunitaria, grupal o familiar, es la mejor misión que podamos ofrecer al hombre de hoy .

Ensaya el gesto. Ponte delante del cuadro y ensaya el gesto: alza poco a poco tus manos hasta hacer un ángulo recto en tu codo; abre las manos, espontáneamente, libremente, sin forzar; no te preocupes de lo que ellas no puedan ya agarrar; ahora están echas para ofrecer; toma aire en tus pulmones y échalo lentamente, lo suficiente como para que puedas decir de una vez: “Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad”.

7. Volver a mirar. Descubrir que se es mirado

Después de un largo recorrido a lo largo del cuadro como el que hemos hecho, puede dar la impresión de haber dicho demasiadas cosas. Por eso ahora viene el momento de callar y dejar hablar a los gestos, a los símbolos y a los sentimientos a su aire.

Vuelve a mirar el cuadro. Despacio. Ve recorriendo todos los símbolos y motivos de los que hemos hablado. ¿Qué te dicen ahora?

El leguaje propio del cuadro se habrá hecho habitual en ti. Comprueba como tu mirada es distinta después de la lectura, verifica que las formas, los perfiles y los colores han tomado cuerpo y significación propia desde la primera vez que lo viste. Eso es buena señal. Se ha establecido contacto entre tu corazón y el cuadro. Ahora, quizá, sea el momento de dar paso a lo innombrable, a la intimidad gozosa de la contemplación, a la aventura indescifrable de las miradas que se cruzan.

Experimentarás seguro que ya no es posible mirar el cuadro sin hacerlo objeto de oración. Y es este un trance mágico, por el cual, el mero espectador se convierte en creyente, y el objeto de arte se transforma en icono. El arte llega así a su plenitud más realizada, cuando no suscita simplemente belleza o admiración, sino que se convierte en una ventana hacia el infinito.

Por eso, a partir de ahora ya solo se trata de mirar. Volver a mirar con ojos nuevos no solo el cuadro sino toda la realidad de tu vida: ese el reto que ahora toca vivir.

Vuelve a mirar y descubre que es Él el que te mira.